■課題解決法6 特性要因図を活用する

品質問題を整理し,問題解決に繋げるツールとして,QC七つ道具や新QC七つ道具と云うものがある。ここではその中の一つである特性要因図から課題解決を図る方法を述べる。

なぜ,特性要因図を使うか?

問題解決のツールとして,特性要因図は基本中の基本であり,これが確実に使えないようでは,解決法を会得しているとは云えないのである。品質問題は物づくりの工程にあっては,日常茶飯事に発生し,それを解決して,次のステップへ進むと云うことが行われている。

そこでは,先ず,問題の原因の特定から始まる。つまり,問題が起こった事象は,何らかの原因(一つではない)が起因していると考えられ,その原因を取り除くことで問題の解決が図れる。だから,その原因が何かを究明する方法が取られる。これまでに紹介した方法も究明する方法の一つだが,特性要因図は第三者にも判りやすい見える化ができる方法である。つまり,抜けや漏れがあれば,誰もが指摘しやすく,そのことはこの図を使うことで,漏れなく確実な原因究明ができることである。

品質問題の解決より

品質問題の解決を図るツールとして,QC七つ道具*や新QC七つ道具**と云うものがある。これらのツールは,品質問題が発生したときにデータや事象を整理し分析して,その要因を突き止め解決策を練るために用いられる。各々特徴があり,その事象に適したツールを使って解析する。特に,QC七つ道具と云われるものは,品質管理の基本であり,よく使われるもので親しみやすいものである。

*QC七つ道具:特性要因図,パレート図,ヒストグラム,管理図,散布図,グラフ,チェックシート

**新QC七つ道具:連関図,親和図法,系統図法,マトリクス図法,マトリクスデータ解析法,過程決定計画図(PDPC法),アローダイヤグラム法

その中の一つに,特性要因図と云って,発生した事象に対してその要因を調べる方法がある。一番太い矢印の先に起こった事象を書き,その事象を発生させる大きな大区分した要因(抽象度の高い)を中の矢印で示し,その矢印に中区分(やや詳細)の要因を示し,更に詳細な小区分(具体的な)で原因を並べる。ここでは,考えられる要因をできるだけ多く挙げるようにする。この図は見ての通りで,フィッシュボーンダイアグラム(魚の骨図)とも呼ばれる。

この状態ではいろいろなものが混ざった状態なので,効率よく解決するために,先ず小区分された要因の中から,最も影響していると思われる原因を選び出し,発生した事象の主要因とみなし,この原因を除去する,或いはこの原因が影響しない対策を講じる。

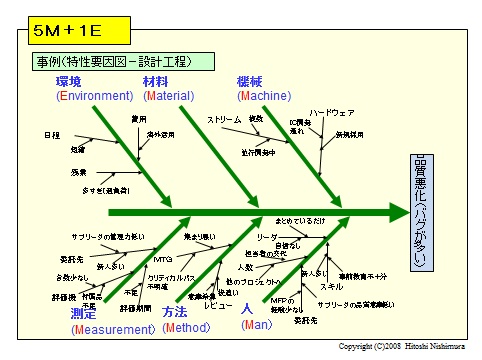

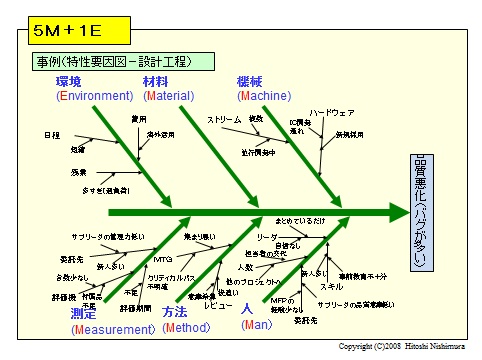

5M+1Eを検討する

物づくりの工程では,この特性要因図を5Mの観点から掘り下げる。5Mとは,人(Men),方法(Method),機械(Machines),材料(Materials),計測(Measurement)で,これに環境(Environment)を加えた5M+1Eである。

物づくりは材料(Materials)を仕入れて,工程の機械(Machines)で加工され,製品に仕上げられる。その工程のプロセスは定まった方法(Method)で行われ,その工程に携わっているのは人(Men)である。検査などいろいろな場面で計測(Measurement)がなされる。物づくりの品質は,この5Mによって殆ど決まることになる。また,最近は環境(Environment)が物づくりにも大きく影響を受け,且つ環境問題への配慮も必要である。

物づくりを網羅するこの5M+1Eの区分で特性要因図を作成すると,要因が確実に浮かび上がってくるようになっている。(下図参照)

課題解決への展開

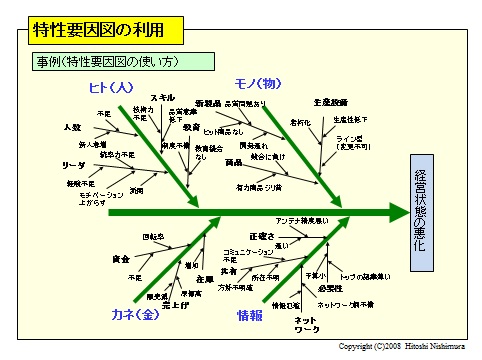

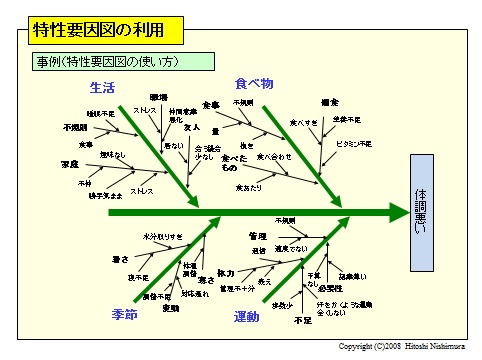

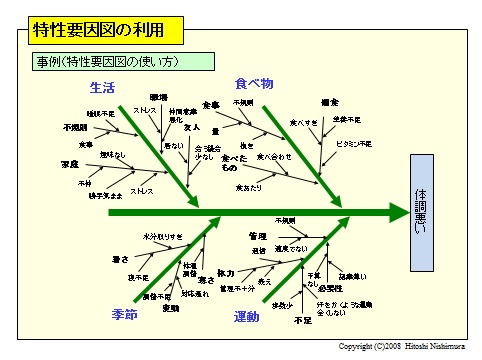

品質問題の解決に有効な特性要因図は,判りやすいものなので,そのまま課題解決にも応用することができる。つまり,課題となる事象を矢印の先端におき,大区分される大きな抽象的な要因を数個に分け,その区分の中で,考えつく中区分,小区分の要因を挙げるようにする。

課題解決に必要なことは,きっちり分解して,問題の原因を突き止めることであり,それに使うツールとしてこの特性要因図は判りやすく簡単に誰もができるので,よく活用される。また,特性要因図は全体を見える化することにも大いに役立ち,全貌を見定め,漏れや抜けが無いかを確認するにも便利である。原因が特定されれば,後はその対策を考え実行すれば,確実に課題が解決できるようになる。

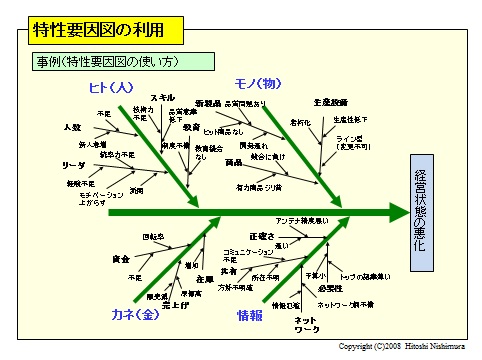

下図のように経営に関する場合,ヒト(人),モノ(物),カネ(金)に関することに層別され,更に情報が加わってきている。このように一般的に用いられているフレームワークを上手く活用すると良い。

特性要因図を活用してみよう!

区分を上手く分けることができるようになろう!

[Reported by H.Nishimura 2013.03.18]

Copyright (C)2013 Hitoshi Nishimura